大川家具の歴史と榎津指物の起こり7

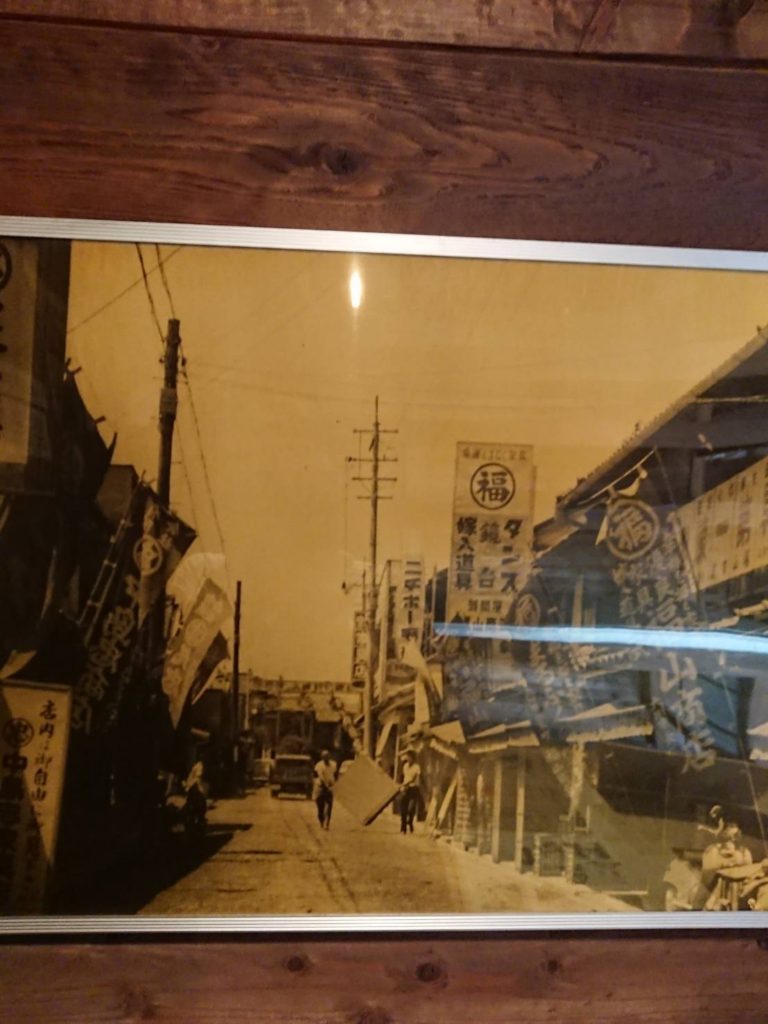

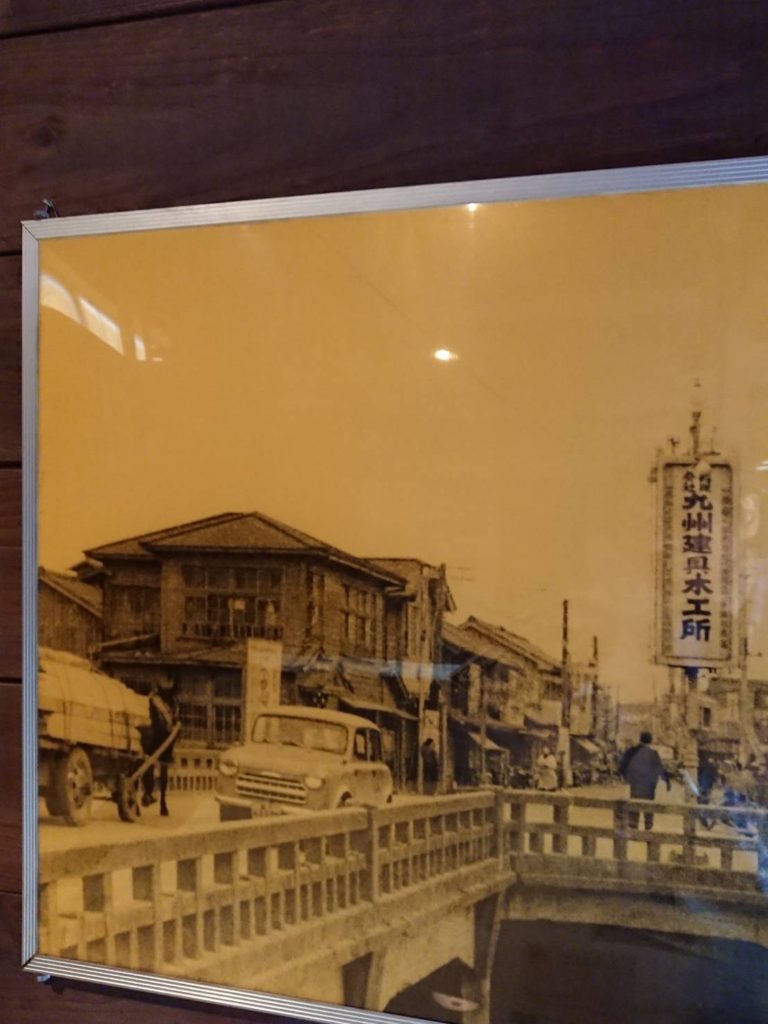

大正時代の仲買人、問屋業者と小売店

この頃になると、指物大工(生地師)が作る榎津箪笥は、何も塗装をしていない、白木の状態で(生地仕上げ)仕上げられた箪笥を、仲買人や問屋業者が買い取って、塗装と金具打ちの仕上げを行っていました。

各地での博覧会や品評会にはそれらの大川町の有力問屋が出品していた為に、指物師や錺金具師の名前が出る事は殆ど無かったのです。

町の有力問屋業者は腕の良い指物大工(生地師)を選んで、造りの良い箪笥を買い入れていました。(生地のまま仕入れる為に品物の優劣が分かりやすく、選別が厳しいものでした)

その為に職人同士の技の切磋琢磨によって、大川の技術力が高度化していきました。

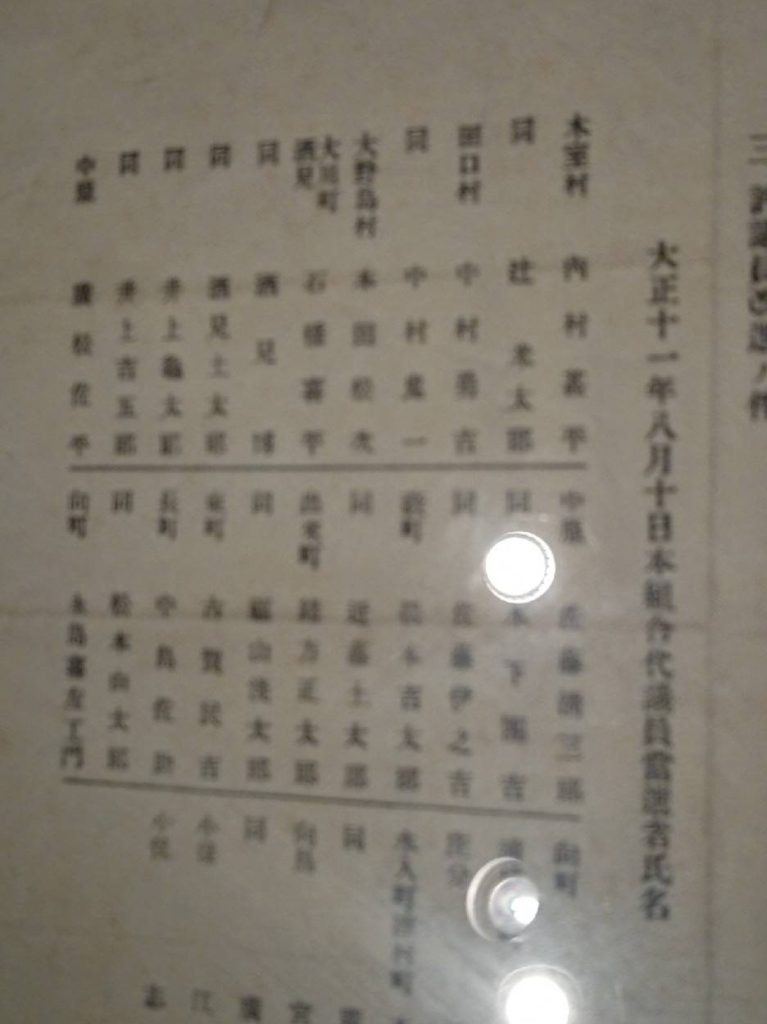

大正時代の問屋には

- 中島忠五郎商店(長町)

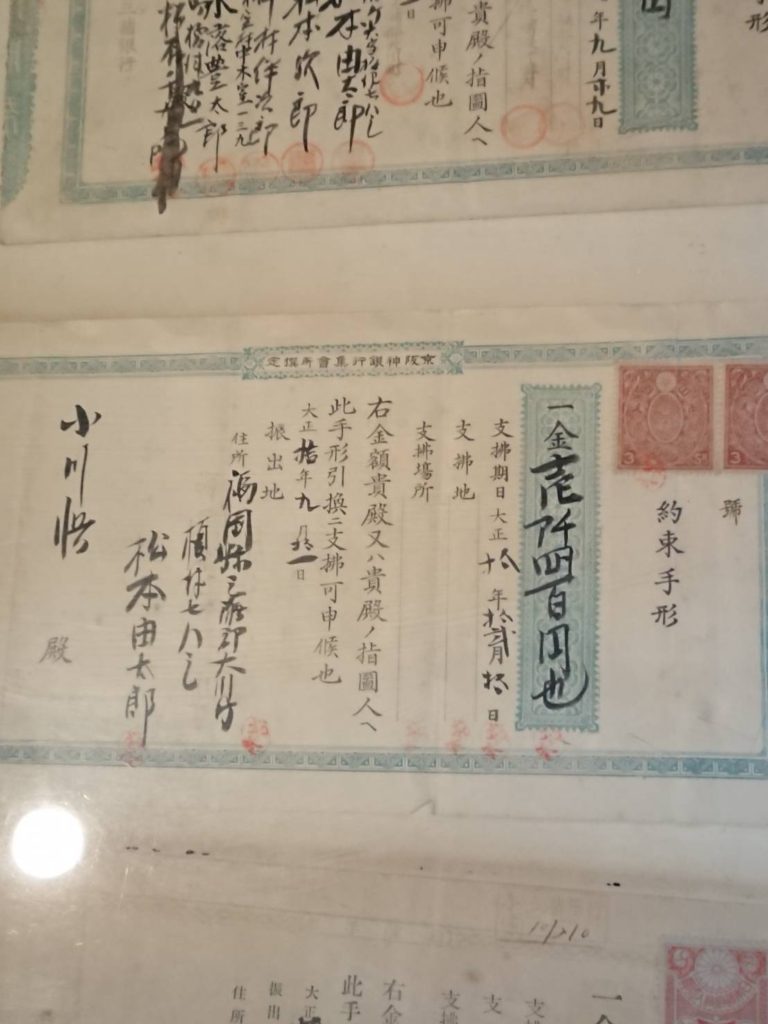

- 松本由太郎(長町)

- 中島佐助、佐八商店(榎津)

- まる徳家具(籔町)

- 肥前屋(庄分)

等がありました。

大正時代の木工機械の導入

また大川の木工業者の中には広がる需要によって木工機械の導入が進められます。

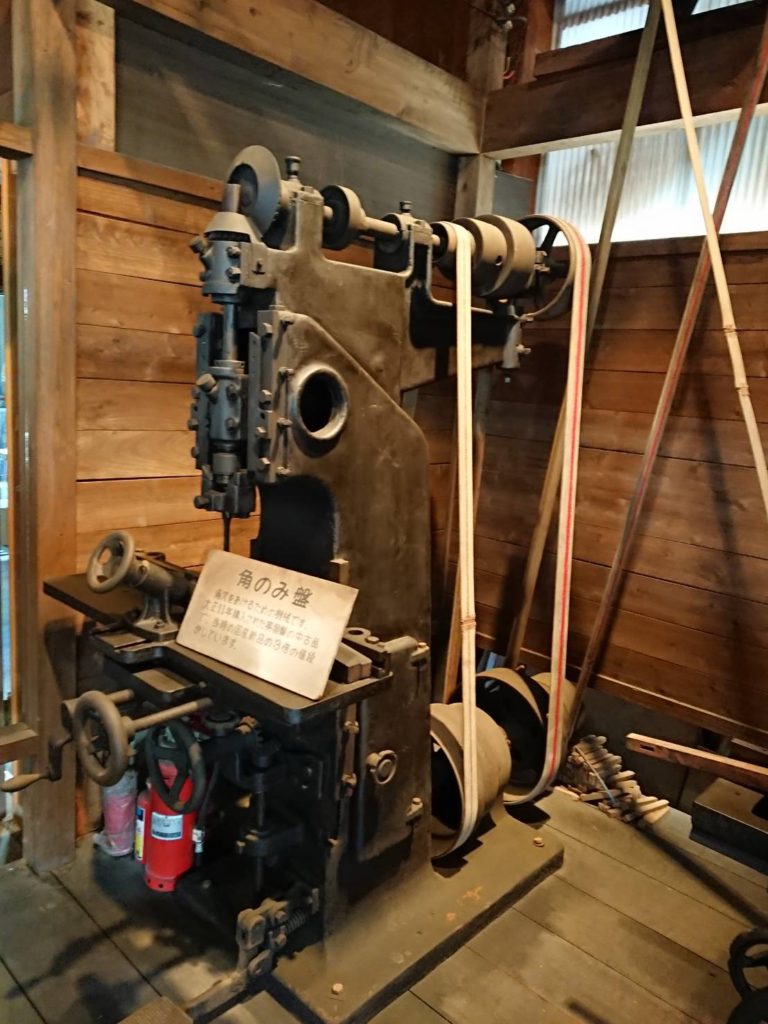

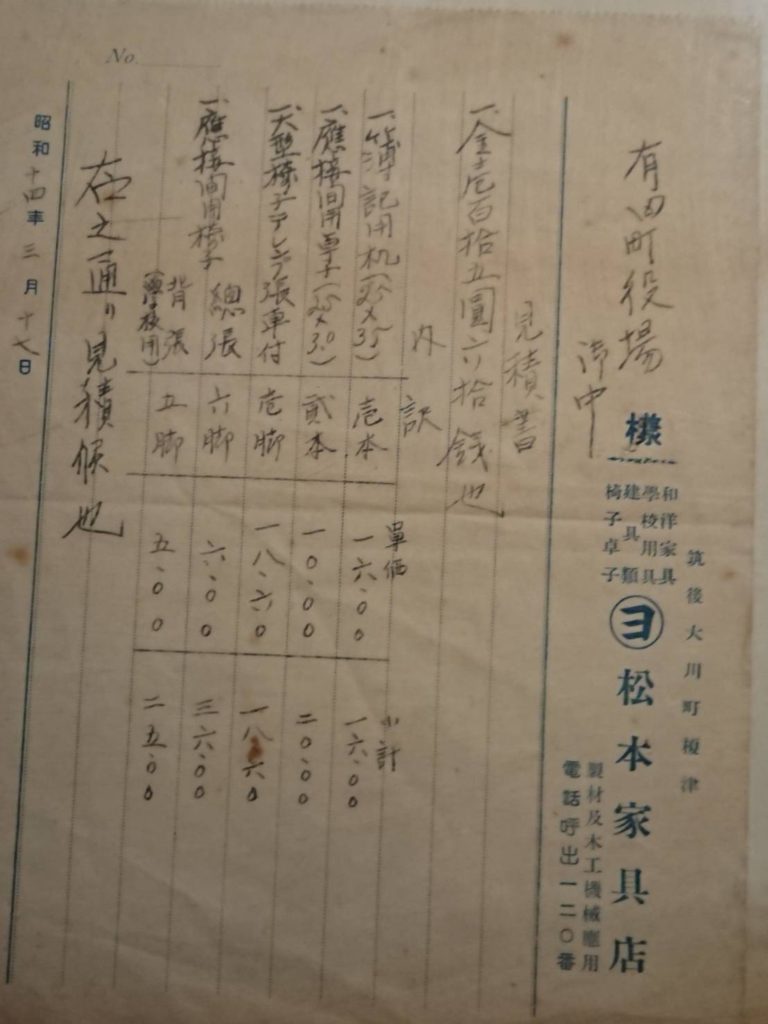

大正11年に、問屋を営んでいた松本由太郎(藪町)が「丸鋸、帯鋸、カッター、手押し鉋盤、自動鉋盤、角のみ盤」等の木工の基本的な機械(道具のような機械)が初めて導入されました。

この松本由太郎が使用していた当時の機械は、現在そのままの状態で、村上機械の会社内にある大川木工産業資料館で大切に保管されて、展示公開されています。

しかし安全性が考慮されておらず、弟子の中には、ケガをする者も現れたり、作業効率と生産性は上がりますが、急がせるため、仕上がりが悪くなる事もありました。

大正1 1年に大川で最初に機械が導入された、その時代の松本由太郎の機械が大川木工産業資料館に保存されています。

これらは、大正11年に実際の取引上の実際に使われた書類です。

大正時代の稗田木工

当時の稗田木工所(現在の桐里工房)では、宇一が農業を行い、和一によって桐箪笥の製作が行われていました。

和一は大工道具だけの、製作を貫き、弟子達には「なるべく機械は使うな」と言う指導を行っていました。

1923年(大正12年)9月1日 午前11:59分

マグニチュード7.4の関東大震災が発生する!

広範囲の火災が発生する! 関東、横浜は壊滅的な被害が広がる!

この大地震の復興の為の需要も加わり大川の指物業界は全国に知られる様になっていきました。そして大正14年いよいよ2代目稗田武夫が、和一の元で修行を始めます。